Para comprender y estudiar la diversidad de seres vivos que habitan la Tierra se hace necesario utilizar un sistema de clasificación que permita agruparlos en función de determinadas características.

Esta necesidad de clasificación ha originado agrupamientos artificiales, carentes de fundamento científico (por ejemplo un término como gusano agrupa a organismos muy diferentes entre sí) y clasificaciones con fines prácticos (como la clasificación en verduras, frutas, hortalizas, por ejemplo).

A medida que la teoría de la evolución ha sido aceptada y estudiada han empezado a desarrollarse sistemas de clasificación naturales, que se basan en criterios científicos que plasman las relaciones de parentesco entre los distintos grupos.

1. La clasificación biológica

La clasificación biológica, que nace con Linneo, se basa en establecer categorías de tamaño creciente dispuestas de forma jerárquica. De la organización de todo el conocimiento sobre la diversidad de los seres vivos se encarga la sistemática; esta utiliza disciplinas auxiliares como la taxonomía, que organiza jerárquicamente los agrupamientos, y la nomenclatura biológica, que asigna nombres a los grupos según ciertas reglas.

1.1. Perspectiva histórica

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de clasificar a los seres vivos. Por ello, no sorprende la existencia de numerosas propuestas para organizarlos.

Aristóteles (384-322 a.C.) dividió los seres vivos en dos reinos (animal y vegetal) y a los animales en enaima o animales de sangre roja, vertebrados y anaima o animales de sangre azul o invertebrados.

Del mismo modo, un discípulo suyo Teofrasto (370-285 a.C.) dividió a las plantas en cuatro grupos diferentes: árboles, arbustos, matas y hierbas e indicó para cada tipo de planta una frase larga que la definía.

Un poco más tarde en Roma, Plinio el Viejo (23-79 d.C.) dividía los animales en tres grupos diferentes: de aire, de tierra y de agua.

Al margen de estas clasificaciones, las más frecuentes, tanto en nuestra cultura como en el resto de las culturas fueron las basadas en la utilidad de los seres vivos; así Agustín de Hipona (s. IV) dividía a los animales en tres grupos en función de su relación con el hombre: útiles, peligrosos y superfluos. Así los dividen los aborígenes australianos, pero incluso es muy probable que si ahora hablásemos con un agricultor nos haría una clasificación muy semejante en función de su utilidad.

Tras el Renacimiento es cuando se sientan las bases para el conocimiento científico, y cuando comienzan los sistemas basados en la morfología de los seres vivos. En el siglo XVII, un inglés considerado el padre de la botánica, John Ray, introduce el concepto de especie basándose en la homogeneidad anatómica y morfológica. John Ray describió unas 19.000 plantas. Para identificar cada una de ellas utilizó una frase en latín, siguiendo un esquema que ya usó Teofrasto, en la que se enumeraban sus principales características, este sistema se denomina sistema polinomial.

Al final de este mismo siglo aparece el concepto de género que incluía a aquellas especies semejantes en un mismo grupo. Fue durante el siglo XVIII cuando se crea el sistema moderno de clasificación gracias a un médico sueco, Carl von Linné o Linneo (1707-1778). Linneo dedicó toda su vida a la taxonomía de los seres vivos, describiendo varios miles a lo largo de ella, pero sin duda su mayor contribución fue la invención del sistema de clasificación binomial.

El sistema binomial (bi nomen= dos nombres) tiene un primer nombre que hace referencia al género y un segundo que identifica la especie. El nombre del género debe ir con mayúscula, pero el nombre de la especies es con minúscula. Ambos nombres deben ir escritos o en cursiva (o subrayados). Este método es el empleado en la actualidad y sirve para identificar todas las especies de seres vivos conocidos. Este sistema de dos nombres tuvo mucho éxito y rápidamente sustituyó al sistema polinomial, de hecho supuso una revolución porque dio a los taxónomos del mundo la posibilidad de comunicarse

A la mayoría de las personas, los nombres científicos les resultan sumamente complicados. No entienden por qué para designar al jabalí usen un término como Sus scrofa, cuando todo el mundo le llama jabalí. Sin embargo, si nos encontramos con un científico inglés, chino o ruso, todos ellos los nombrarán con el mismo nombre científico. Incluso con personas de nuestra misma lengua y de nuestro mismo país, podría resultar difícil de comunicarse, ya que a menudo hay una gran variación en los nombres comunes.

Las palabras que componen el nombre científico están en latín o si provienen de otro idioma están latinizadas. El hecho de que los nombres sean en latín se debe a que, en el momento histórico en que se creo este sistema, el latín era la lengua de comunicación de la ciencia. Las palabras que forman el nombre científico suele indicar alguna característica del ser vivo al que se hace referencia. Para dar el nombre a una especie hay que seguir una serie de normas que están incluidas en Códigos Especiales, que incluyen aspectos como: que en el caso de que existan dos nombres para una especie, tiene prioridad aquel que fue publicado en primer lugar, que no pueden existir dos nombres iguales para dos especies diferentes, etc.

Como hemos señalado, los naturalistas, desde los tiempos de la Grecia antigua, dividieron a los organismos en dos reinos: Plantas y Animales. El reino animal incluía a los organismos que comían cosas, se movían y crecían hasta un cierto tamaño; las plantas incluían a los que no se movían, no comían y crecían indefinidamente. Si bien después del desarrollo del microscopio se puso cada vez más en duda la clasificación en dos reinos, durante muchos años se reconocían sólo dos ramas en la sistemática: la zoología y la botánica.

El evolucionista alemán Ernst Haeckel (1834 – 1919) propuso, a finales del siglo pasado, la construcción de un tercer reino, el de los Protistas, constituido por microorganismos. Haeckel reconoció que algunos de estos microorganismos carecían de núcleo celular (bacterias) y los denominó Monera. Con esto pasamos de un sistema de dos reinos (desde Aristóteles) a un sistema con tres reinos: Protista, Animal y Vegetal.

Posteriormente, las bacterias fueron reconocidas, en 1956, por Herbert Copeland como reino Monera, independiente de los Protistas.

Los hongos, fueron los últimos organismos que merecieron la creación de un reino y su fundador, R. Whittaker propuso, en 1959, una clasificación general de los seres vivos que contenía cinco reinos:

Monera (bacterias), Protista (protozoos), Fungi (hongos), Animalia (animales) y Plantae (plantas).

Posteriormente, en 1978, R. Whittaker y L. Margulis, propusieron una modificación, conservando el número de reinos e incluyendo dentro del antiguo grupo Protistas a las algas. Este nuevo reino fue denominado Protoctista; sin embargo, gran parte de la literatura científica aún utiliza la denominación Protista. Así, esta nueva clasificación de cinco reinos consiste en Monera (bacterias), Protoctista o Protista (algas, protozoos, mohos del limo, y otros organismos acuáticos y parásitos menos conocidos), Fungi (líquenes y hongos), Animalia (animales vertebrados e invertebrados) y Plantae (musgos, helechos, coníferas y plantas con flor).

Esta clasificación es todavía hoy la más popular y suele ser la usada en los niveles educativos iniciales.

Hasta 1977, el reino se consideraba la categoría sistemática más amplia. Sin embargo, Carl Woese y col. propusieron la categoría de Dominio para incluir a tres grandes líneas evolutivas: Eubacteria (Bacterias), Archaea (Arqueobacterias) y Eukarya (Eucariotas). El cambio propuesto por Woese resalta las diferencias, hasta ahora ocultas, entre organismos procariotas. En el sistema de Woese, Archaea y Eubacteria son dominios distintos de organismos procariotas. El dominio Eukarya agrupa, según esta clasificación, a los restantes reinos de organismos eucariotas.

1.2. Sistemática

La sistemática es la disciplina de la biología que se ocupa de la clasificación de los seres vivos en función de su similitud y su historia evolutiva (filogenia). Su objetivo es establecer criterios de clasificación natural que expresen de la mejor manera posible las relaciones de parentesco.

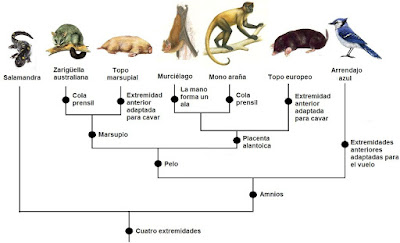

Estas relaciones se representan en árboles filogenéticos.

Aquí podéis ver una explicación (muy simplificada) de cómo se elaboraría un árbol filogenético

La interpretación de los caracteres que deben tenerse en cuenta para establecer los agrupamientos ha dado lugar a tres corrientes de sistemática:

a) Sistemática evolutiva; considera los cambios acumulados en el proceso evolutivo y los caracteres homólogos de los organismos desde la separación de un antecesor común, tratando de reflejar así su historia evolutiva.

Este sistema de clasificación encierra un cierto grado de subjetividad, al elegir nosotros las características que definirán la aparición de un determinado grupo. Se representa mediante filogramas. Los filogramas deben mostrar la distancia evolutiva entre los distintos taxones.

b) Sistemática cladística; trata de eliminar la subjetividad buscando una clasificación basada estrictamente en el parentesco. Establece la diferencia entre caracteres plesiomorfos (estados ancestrales de un carácter) y caracteres apomorfos (estados derivados evolutivamente de un carácter).

Los miembros de un mismo grupo deben compartir al menos un carácter apomorfo. solo se consideran bien definidos los grupos monofiléticos, es decir, los que comprenden solo la especie ancestral y todos sus descendientes. El análisis cladístico proporciona un cladograma. Los cladogramas, al contrario que los filogramas, no muestran la distancia evolutiva entre los distintos taxones.

c) Sistemática fenética o numérica; se basa en la similitud entre un elevado número de caracteres morfológicos. Busca la máxima objetividad en la tabulación matemática de los caracteres, asignando a todos el mismo valor.

El resultado es un fenograma, que incluye en el mismo grupo los organismos que tengan un mayor número de caracteres comunes (mayor coeficiente de similitud). Los fenogramas muestran las relaciones de similitud (normalmente genética) de los taxones.

1.3. TaxonomíaLa taxonomía es una disciplina al servicio de la sistemática que tiene por objeto agrupar a los seres vivos en grupos de amplitud creciente, denominados taxones, en función de sus relaciones de parentesco.

Por lo tanto su objetivo es establecer y definir grupos taxonómicos basándose en sus características anatómicas, funcionales, bioquímicas y genéticas. Aquellas características que sean fundamentales para diferenciar a los miembros de un taxón y los de otro se denominan caracteres taxonómicos.

Su unidad básica de clasificación es la especie y los principales taxones actuales, derivados de los fijados por Linneo, son en orden decreciente: Dominio, Reino, Filo o división, Clase, Orden, Familia, Género y Especie.

1.4. Nomenclatura

La nomenclatura biológica es un conjunto de reglas que se aplican para nombrar los diferentes taxones. Estas reglas tienen sus raíces en el sistema binomial de nomenclatura ideado por Linneo (razón por la que la gran mayoría de los taxones se denominan con nombres latinos).

Algunas de las principales reglas son:

a) No puede haber dos taxones con el mismo nombre.

b) El nombre de las especies se escribe en latín y en cursiva (o subrayado) y debe costar de dos palabras: la primera hace referencia al género y su inicial se escribe con mayúscula; la segunda corresponde al nombre específico o epíteto y se escribe con minúscula. Por ejemplo el lobo, que pertenece al género Canis, se denomina Canis lupus.

c) El nombre de cualquier taxón debe ir seguido por el nombre del autor que lo describió por primera vez; cuando es muy conocido suele escribirse abreviado (por ejemplo, L. significa Linneo)

d) El autor de la denominación de una nueva especie debe aportar un organismo tipo que sirva de modelo para la descripción de la especie y sea custodiado para posteriores comparaciones. Este ejemplar se conoce como holotipo.

Para solventar posibles desacuerdos entre los científicos hay códigos internacionales de nomenclatura y comités internacionales.

2. Formas acelulares

Hablamos de formas acelulares para referirnos a estructuras complejas que no están formadas por células y, por lo tanto, no pueden ser llamadas seres vivos en sentido estricto. Sin embargo desarrollan funciones similares cuando se introducen en las células vivas.

2.1. Virus

La palabra virus significa veneno. Antiguamente se utilizaba para designar a todo aquello que producía enfermedad. Actualmente, se utiliza para referirse a estructuras microscópicas que no son retenidas por filtros para bacterias y que son patógenos para todo tipo de seres vivos. La observación de los virus sólo puede hacerse mediante el uso del microscopio electrónico, debido a su pequeño tamaño.

Los virus son estructuras acelulares que no son activas fuera de las células. Si se encuentran en el exterior celular reciben el nombre de viriones. En el interior celular son capaces de controlar la maquinaria metabólica, utilizándola para su replicación. Por ello, los virus no se consideran seres vivos.

2.1.1. Estructura de los virus

Un virus, fuera de una célula, presenta las siguientes partes:

a) Un ácido nucleico enrollado: puede ser ADN o ARN. Cualquiera de estos ácidos puede presentarse en forma monocatenaria o bicatenaria.

b) Cápsida: cubierta proteica que protege y aísla el ácido nucleico. Recibe también el nombre de cápsula vírica y presenta distintas formas. Esta estructura está formada por una única proteína que se repite. Cada una de estas unidades proteicas se denomina capsómero.

Los virus se pueden clasificar, atendiendo a distintos criterios:

Atendiendo al tipo de ácido nucleico:

a) Tipo I: ADN bicatenario, es decir, de dos hebras de ADN.

b) Tipo II: ADN monocatenario, es decir, de una hebra de ADN.

c) Tipo III: ARN bicatenario. Se transcribe de ARN a ARN mensajero.

d) Tipo IV: ARN monocatenario (+). No es necesaria su transcripción. Se lee directamente como ARN mensajero.

e) Tipo V: ARN monocatenario (-). El ARN vírico debe ser transcrito a ARN mensajero.

f) Tipo VI: ARN monocatenario (+). El ARN es transcrito a ADN utilizando una enzima llamada transcriptasa inversa. Posteriormente, el ADN sintetizado es transcrito a ARN.

Atendiendo a la forma de la cápsida del virus:

a) Virus helicoidales: cápsidas alargadas, donde los capsómeros se disponen de forma helicoidal en torno al ácido nucleico. Estos virus infectan células vegetales.

b) Virus (poliédricos) icosaédricos: cápsidas redondeadas con capsómeros triangulares. Estos virus infectan células animales.

c) Virus mixtos, o complejos: cápsidas con una zona icosaédrica, seguida de otra zona helicoidal. Estos virus infectan bacterias.

Atendiendo a la célula que infectan:

a) Virus vegetales: atacan células vegetales. Cápsidas de forma helicoidal.

b) Virus animales: atacan células animales. Cápsidas de forma icosaédrica.

c) Virus bacterianos, bacteriófagos o fagos: atacan bacterias. Cápsidas de forma mixta.

Atendiendo a la envoltura lipídica:

a) Virus desnudos: sin envoltura.

b) Virus con envoltura.

Los viriones (virus en fase extracelular) no realizan ninguna actividad fisiológica, por lo que no requieren sintetizar proteínas ni utilizan energía; son estructuras inertes. Así, el ácido nucleico viral se replica a expensas de la maquinaria y la energía de la célula infectada.

Las funciones de reproducción son las que constituyen el llamado ciclo vital. El genoma de un virus contiene un escaso número de genes, suficiente para inhibir la expresión génica de la célula hospedadora y obligarla a transcribir y traducir su breve pero virulento mensaje.

Estudiaremos el ciclo vital de un bacteriófago y el de un retrovirus.

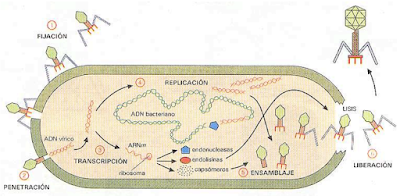

2.1.3.1 Ciclo vital de un bacteriófago o fago T4. Ciclo lítico

a) Fase de fijación o adsorción. El bacteriófago se fija, primero mediante las fibras caudales y después clavando las espinas basales, en la pared bacteriana. La unión es específica ya que el virus reconoce complejos moleculares de tipo proteico, lipoproteico o glucoproteico, presentes en las membranas o paredes celulares.

b) Fase de penetración. Mediante la acción de enzimas lisozimas, situadas en su placa basal, perfora la pared celular y luego contrae su vaina e introduce el eje tubular de modo que el ADN del virus pasa al citoplasma bacteriano.

c) Fase de eclipse. Durante este tiempo no se observan virus en el interior de la célula infectada. Es en esta fase cuando el ácido nucleico del virus, utilizando la maquinaria metabólica de la bacteria, se reproduce, sintetizándose nuevas moléculas de dicho ácido nucleico y moléculas proteicas que constituirán los capsómeros del virus.

d) Fase de ensamblaje. Los capsómeros se reúnen formando la cápsida, mientras que el ácido nucleico se repliega y penetra en la misma.

e) Fase de lisis o liberación. Es la fase final, los nuevos virus formados salen al exterior debido a la acción de una enzima, la endolisina, que induce la lisis de la bacteria. Esos virus ya son capaces de infectar a otra bacteria.

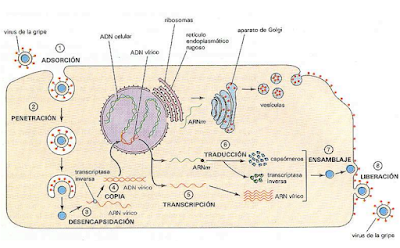

2.1.3.2 Ciclo vital de un retrovirus. Ciclo lisogénico

Son virus que presentan envoltura membranosa con glucoproteínas, cápsida y una molécula de ARN asociada a una enzima transcriptasa inversa. Es el caso del virus de la gripe o el del SIDA. Su ciclo vital también consta de cinco fases:

a) Fase de adsorción. Las glucoproteínas de la envoltura entran en contacto con receptores de la membrana celular (glucoproteínas) e inducen a la célula a fagocitar al virus que pasa al interior celular dentro de un fagosoma o endosoma.

b) Fase de penetración. Las membranas del fagosoma y del virus se fusionan, liberando las moléculas de ARN vírico, proteínas accesorias y de ARN polimerasa al citoplasma. Después se produce la desencapsidación, quedando el ARN vírico liberado de la cápside.

Estas proteínas y el ARN forman un complejo que es transportado al núcleo celular, donde la ARN polimerasa comienza a transcribir copias complementarias positivas del ARN inverso (antisentido).

c) Fase de eclipse. En ella no se aprecian virus en el interior de la célula, pero el metabolismo celular es dirigido por el ARN vírico. Dicho ARN, gracias a la acción de la transcriptasa inversa, da lugar a una copia de ADN. A partir de esta se produce la transcripción que dará lugar a nuevas moléculas de ARN vírico, y la traducción que dará lugar a nuevas moléculas de proteínas víricas, a la transcriptasa inversa y a las glucoproteínas de la envoltura del virus. El ADN celular no es destruido.

d) Fase de ensamblaje. Se produce la formación de la cápsida a la vez que el ARN vírico, asociado a la transcriptasa inversa, se introduce en su interior. Los virus ya formados migran hacia la superficie celular. Después, el virus se desplaza hacia la periferia celular. Las glucoproteínas víricas se introducen en la membrana de la célula huésped.

e) Fase de liberación. Los virus inducen la aparición de vesículas en la membrana celular, un proceso de gemación, y se introducen en ellas. Posteriormente se separan de la célula huésped quedando rodeados de la parte de membrana que posee glucoproteínas víricas. En este caso no se produce la lisis de la célula.

Estos retrovirus, como el de la gripe, van a terminar matando a la célula terminando en un ciclo lítico.

Sin embargo otros virus, como el VIH o el Herpes, se integran en el ADN en el ADN de la célula (célula lisogénica) quedando “dormido” (profago o virus atenuado) hasta que algún estímulo lo activa y pasa a un ciclo lítico.

Estos profagos se transmiten a la descendencia y son muy importantes evolutivamente porque suponen un enriquecimiento a la variabilidad genética de la especie (hay genes que han pasado de unas especies, incluso muy alejadas evolutivamente, a otras unidas a esos virus).

A este ciclo se le denomina ciclo lisogénico.

Podemos distinguir, por lo tanto distintos tipos de infecciones víricas: líticas (rotura de las células con liberaciones masivas de virus), persistentes (liberación progresiva de virus sin romper la célula), latentes (multiplicación inapreciable hasta que bajan las defensas del hospedador) e incluso tumorales (hay virus oncogénicos que al interactuar con el ADN celular transforman las células hospedadoras en células cancerosas).

2.2 Otras formas acelulares

Además de los virus podemos encontrar otras formas acelulares que, siendo inertes fuera de las células, pueden introducirse en las mismas causando cambios en su desarrollo e incluso la muerte. Los más destacables son:

a) Transposones; son secuencias de ADN bicatenario que se introducen en el ADN celular. Si el transposón se inserta dentro de un gen, éste se inactiva (o provoca alteraciones en la síntesis proteica).

Estas secuencias tienen capacidad replicativa, así que cuanto más se repliquen, más transposones aparecerán en la célula, pudiendo inactivar un gran número de genes.

b) Viroides; son secuencias de ARN circular que interfieren con el ARN celular. Se han encontrado sólo en núcleos de células vegetales, sobre todo, en cítricos.

Pueden actuar como ribozimas y catalizar su propia replicación. Por esto se las considera las secuencias más antiguas, anteriores a las células más primitivas, es decir, antes de la formación del primer ser vivo.

c) Priones; son proteínas alteradas que actúan provocando un cambio conformacional en proteínas normales, transformándolas en proteínas alteradas. Este cambio provoca la pérdida de la función en la proteína, pudiendo generar graves alteraciones en la célula.

Éste es el caso del síndrome de las "vacas locas" o la encefalopatía espongiforme bovina y su variante en la especie humana, la enfermedad Creutzfeldt-Jakob.

En esta presentación podéis ver más imágenes y datos sobre las formas acelulares

.PNG)

.PNG)

.PNG)

.PNG)

.PNG)

.PNG)

.PNG)

No hay comentarios:

Publicar un comentario